电脑版

电脑版

| 首页 | 案例库 | 城市化率 | 城市化论坛 |

| 新闻 | 图片库 | 城市化百科 | 城市化峰会 |

| 视点 | 媒体关注 | 委员会动态 | 城市化研讨会 |

| 专题 | 专栏 | 城市化杂志 | 城市化研究工程 |

【导语】15年前预言“奥运后经济持续爆发”的专家,恐怕没想到2023年大学生在BOSS直聘“赛博许愿”!从狂飙的城镇化率到魔幻的就业季,DeepSeek用大数据拆穿预言家的“裸泳时刻”——哪些神预测经住考验?哪些BUG正在改写中国经济剧本?”服了!

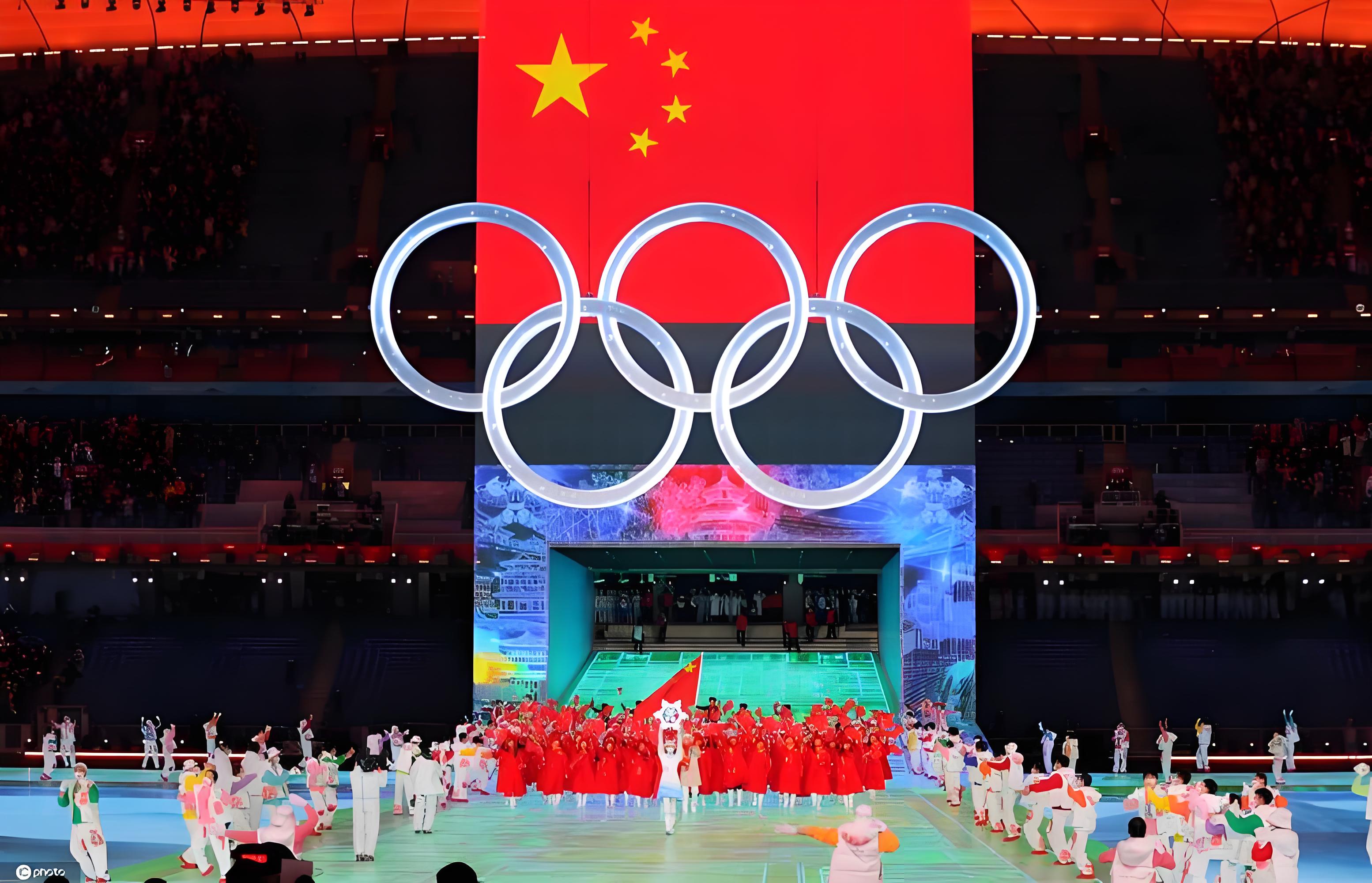

8月是一个火热的季节,2008年第29届奥运会在中国北京已圆满落幕,中国队收获“大满贯”。然而,关于奥运后中国经济未来走向的争论却愈演愈烈。那么,中国是遭遇后奥运萧条?还是会迎来一个更好的发展机遇?笔者倾向于后者,理由多多。

奥运会是世界了解中国、中国走向世界的一个机会,可以说,通过奥运会,中国人“留长辫、穿长袍”的形象将一去不复返。奥运会之后中国的发展环境会更好,不管是出口、进口还是合作,都是一个新的契机。西班牙驻华大使卡洛斯·布拉斯科·比亚说:“奥运会给了中国一次展现自我的机会,同时也为中国企业创造了无限商机。中国经济的高增长率将至少持续30年。”

中国国际城市化发展战略研究委员会的最新研究成果表明,中国刚刚步入城市化快速发展期,城乡之间流动的劳动人口在1.3亿人左右,未来还有约3亿多农村剩余劳动力需要转移,经济增长的潜力依然巨大。

我国居民收入持续增加,家庭财富不断积累,购买力不断提高,居民的消费预期不断改善,消费需求比较旺盛。消费结构升级带动的工业化城市化活动,形成了大量的消费和投资需求,形成了旺盛的和可持续的国内需求。中国政府决心解决城乡人口二元结构问题,八亿待富农民是中国政府实现扩大内需的基础。

2001年诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯彭斯表示,一方面中国已是一个巨大的市场,国内市场可以让中国经济保发展;另一方面中国又是世界经济增长的重要来源之一,几乎所有人在确保中国经济增长这一问题上都有着共同的利益。

著名经济学家林毅夫表示,中国的经济规模跟其他举办奥运会国家的经济规模比较起来差异较大。中国在2007年达到的经济规模是3万亿美元,与雅典奥运会相比中国的经济规模是2004年希腊的16倍,与悉尼奥运会相比中国的经济规模是2000年澳大利亚的8倍。当前我国居民储蓄存款达到18万亿左右,外汇储备接近1.6万亿美元;外资直接投资每年有700多亿美元。

中国幅员辽阔,有30多个省市自治区,北京只是其中之一,北京的经济规模只占全国GDP的3.6%。中国经济体制改革研究基金会秘书长樊纲在“奥运经济论坛”上指出,即便在2006年北京出现奥运会场馆和基础设施建设最高峰时,北京的固定资产投资占全国固定资产投资的比重还不到3%,况且北京的这种投资在奥运会之后不可能锐减。

以“和”为贵的奥运会开幕式,不仅让80多位国家和地区的领导人大饱眼福,更是把一个有着5000年神秘、古老文明、追求“四海之内皆兄弟”平等胸怀的大国展示在世人面前。让世界看到中国文化软实力的实用性、普适性和解决当前世界棘手问题的可能性。

如果说,中国政府在行业垄断、政府职能转换、农民收入增长、环境保护等方面加大改革力度,中国经济在持续增长的道路上将越走越好。

刊发于《城市化》杂志2008年第8期

一、历史预言的科学性检验:

1、哪些判断经住了时间考验

2008年《城市化》杂志对后奥运经济的研判,在15年后呈现出显著的预见性与局限性。通过交叉验证官方数据,可以发现三个经受住检验的核心判断:

城市化引擎持续发力:城镇化率从2008年45.7%提升至2024年67.00%(国家统计局),每年新增城镇就业超1100万人,验证了人口流动创造红利的逻辑;

市场纵深优势凸显:社会消费品零售总额从10.8万亿增至44.7万亿,印证了"超大国内市场"的战略价值;

基础设施迭代能力:高铁里程从0跃居世界第一(4.2万公里),5G基站超293万个,证实了投资驱动模式的阶段合理性;

2、部分判断与当前现实存在张力:

增长持续性误判:文章预测的"30年高增长"遭遇2012年后GDP增速"七连降",2023年面临"中等收入陷阱"关键考验;

分配机制预估不足:基尼系数长期徘徊0.46-0.47区间(国家统计局),城乡收入差距绝对值扩大至2.5倍;

环境代价测算缺失:单位GDP能耗虽下降46%,但2022年全球碳排放占比仍达31%(IEA数据)。

二、发展模式的进化与阵痛:四个维度的现实反差

在肯定历史成就的同时,需正视发展进程中的结构性矛盾:

1、城市化速度与质量的不对称

成就面:2.9亿农民工中,43%获得城镇职工社保(人社部2023);

挑战面:特大城市的户籍开放度仍低于预期,北京常住人口中38.3%为"人户分离"状态(七普数据);

2. 内需激活与债务风险的平衡

突破点:居民人均消费支出十年增长126%,服务消费占比升至44%;

隐患点:居民杠杆率从2008年18%升至62%(央行2023),挤压消费升级空间;

3. 全球化红利与自主可控的博弈

积极面:出口国际市场份额从8.9%升至14.7%,新能源汽车等新三样崛起;

矛盾点:关键零部件进口依赖度仍超70%(工信部半导体产业报告);

4. 效率优先与公平诉求的调适

改革成果:脱贫攻坚消除绝对贫困,医保覆盖率超95%;

转型痛点:前1%家庭财富占比达30.6%(北大《中国民生发展报告》)。

三、新时期的改革方程式:三个亟待突破的深水区

基于历史经验与现实需求,建议在以下领域深化改革:

1、户籍制度2.0改革

建立"居住证积分-公共服务"动态匹配机制,将社保缴纳年限、稳定就业等指标权重提升至60%以上;

在长三角/大湾区试点"户籍互认"制度,破解超大城市落户梗阻;

2、土地政策的结构性破冰

探索宅基地使用权跨村流转,建立全国统一交易平台(参考重庆地票制度升级版);

将集体经营性建设用地入市比例从试点地区5%提升至全国范围15%;

3、创新生态的系统性重构

调整研发补贴方式,从"事前拨付"转向"成果后补助+知识产权质押"组合模式;

在京津冀、成渝等区域试点"负面清单制"基础研究支持计划。

四、风险防范与发展动能的再平衡

针对当前经济转型的关键节点,需建立更精细化的调控机制:

1、债务安全阀设计

设置地方政府隐性债务"橙红色预警"指标体系,将城投平台负债率、利息覆盖率纳入考核;

建立居民债务压力指数,动态调整房贷利率浮动区间;

2、产业升级容错空间

在新能源、半导体等领域设立"战略产业过渡期保护机制",允许3-5年适度贸易救济措施

创建国家级技术改造基金,支持传统制造业智能化改造;

3、代际公平制度创新

试点"新市民公积金跨省接续"制度,解决2.8亿流动人口住房保障断层;

建立职业技能培训"学分银行",实现农民工技能认证全国通兑。

【致原文作者】在历史逻辑中寻找未来钥匙

站在后奥运时代的第17个年头,我们既要看到城镇化率67.00%背后的发展奇迹,也要清醒认识人均GDP1.27万美元(2023)所处的转型隘口。2008年文章揭示的"市场潜力论"至今仍是核心优势,但需要注入"制度创新力""技术原创力""分配正义力"的新内涵。

正如诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨对中国改革的评价:"这个国家最令人震撼的,不是它实现了什么,而是它总能在关键时刻重构发展逻辑。"或许这正是解码中国经济的终极密钥——在保持战略定力的同时,永不停止自我革新的勇气。

(作者蔡义鸿系城市化网创始人、中国国际城市化发展战略研究委员会副主任兼秘书长)

· 巴西冲刺“奥运经济”

· 【国际锐评】中国政府立下“责任状” 全力推进高质量发展

· DeepSeek结合一号文件给农民工的建议: “城市务工积 ...

· 当顶尖AI遇见民间智库:DeepSeek眼中的中国国际城市化 ...