上世纪九十年代,张志敏透过食物安全问题看到了三农问题和中华农耕传承危机、看到了从西方传入的化学农业对生态和意识形态的破坏,产生复兴中华农耕文明的使命感。2001年,她放弃待遇优厚的工作,在北京市房山区江村承包150亩地,开始农耕实践。她为这块土地注册了一个名称:天福园。因为“民以食为天”。

十八年来,日复一日、年复一年,她生活在农田,白天劳作放牧,夜晚读书写作,整理、研究和探索中国传统农耕文明的精髓,形成“尊重自然,与自然合作,自律地生活”的知识农人思想。

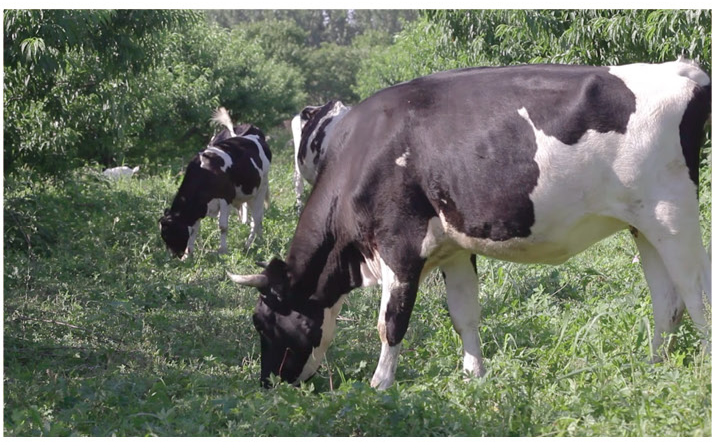

经过十几年的辛勤耕耘和精心养护,天福园农庄成长为“生物多样性农庄”,土地肥沃,充满生机,满地蚯蚓粪,恢复野生草类上百种;草丛中生存着各种昆虫和一些野生动物;树林里百鸟欢歌、牛羊自由快乐地吃草;各种果树十多年不施肥、不打药、不浇水,果实美味无以伦比。一个生物多样性农庄就是一个聚宝盆,不仅有可持续生活,还传承民族精神和文化。自1992年联合国签署生物多样性公约以来,各国纷纷建立自然生态保护区,通常自然生态保护区地处偏远地区。张志敏在北京、距天安门约50公里的地方、依据中国传统农耕方法为全世界树立了一个“在日常生活生产中恢复生物多样性”的典范。

在中华农耕文明的滋养中实践农耕十几年,张志敏给农业下了新定义:农业是人类生活;农业是人与自然合作管理生命的艺术,是用生命欣赏的生命艺术。她认为农田的天职是养育民族,农民的天职是养育民族,政府的天职是养育民族。天职三位一体,和谐统一,国泰民安。

上世纪八十年代中,从事食品出口工作的张志敏得知欧洲国家制定了食品农残含量标准。她知道了农药有害,知道了农药残留有害,她不明白为什么明知农药有害却不制止于源头;她担心中国会步其后尘。

上世纪九十年代初,张志敏注意到了国内与食物相关的五种产业即种植业、养殖业、食品加工业、餐饮业、饮料业都发生了巨变。种植业,学西方的种植化学化和工业化,种植工业依赖农药化肥农膜等等化学品;养殖业,学西方生物工程化和集约化,养殖工业依赖合成饲料、疫苗、抗生素、激素;食品加工业、饮料业,学西方添加剂配方化,食品、饮料的生产依赖添加剂;餐饮业,学西方快餐化,餐饮依赖添加剂。几乎所有入口食品的加工都患了“添加癖”。除了食物污染,她还注意到空气污染和生态危机。

源于个人对健康食物迫切需求的愿望,她趸交了十年地租让亲戚农民代租代耕,为她生产无化学污染食物。亲戚说:“不用化肥,不长;不用农药,不收。”她给亲戚请专家、送农业科技书,发现专家能教的和书中能教的更多的是从西方传来的化学农业。三年过去了,亲戚未能为她生产出无化学污染的食物。亲戚说:“从来没吃过这么多苦,没受过这么多累。”依靠亲戚农民帮她解决食物安全问题的方法行不通。亲戚家五世同堂,世代农民。老老爷子90多岁,老爷子70岁,都健在。看来懂得化学农业以前的传统农耕的老农民所剩不多了,获得无污染食物的可能性越来越小,她心里充满紧迫感、危机感。

2000年,中国加入WTO的谈判陷入瓶颈,她开发进口的第一批美国柑橘成为中国对外开放农产品市场的实际行动,为中国加入WTO起到积极作用,也引来国内一片“狼来了”的呼声。令张志敏内心纠结的是:为什么占中国人口绝大多数的农民会被称为“社会弱势群体”?为什么农业改革20年中国农民没有成长?为什么古老的农耕民族变成农业弱国?为什么农民离开农药化肥不会种地了?为什么在我们这个有着灿烂的饮食文化的国度不知不觉间丧失了食物安全?她感到“三农问题”扑朔迷离,要理清这团乱麻,需要有人去体验农民、实践农业,在实践中经历、思考,通过实践理清头绪。谁来做这件事?她感到责无旁贷、舍我其谁。强烈的使命感使她下定决心做农民,去实践农耕。

听说她要务农,有人说:“听说过没有?要想穷,去务农。”有人担心地问:“你不是学农业专业的,做得了吗?”还有人给她建议:“要想当农民,别在国内当,出国当农民去,澳大利亚、新西兰、加拿大,哪儿都成,不少国家对农业投资移民有优惠政策,对搞农业有扶持政策。”

如果说移民的话,从小学外语通几种语言又做了十多年国际贸易的张志敏完全有条件选择生态环境相对好、食物污染较少的国家移民且不必从事农业。张志敏不想只为找口饭吃而抛弃父母、抛弃家国。她想既生在中国,她的根就在中国。

2001年初,经朋友介绍,张志敏在北京郊区一个村民手里租了30亩地,租期三年。30亩地,租期三年,权且落脚、热身。2001年底,她听说附近有个江村,有600亩土地退租闲置,正在招租。她想租100亩,村支书希望她能把600亩都租下来。她知道更多土地需要更多的租金和更多人工费,她肯定承担不起,此外,她还担心找不到干活的人。她要做的不是投资,而是通过实践找答案。在老家委托亲戚租种一百亩的经验已经让她知道农业的艰难,已过不惑之年的她明知此举是个非常大的冒险,但是,食物梦想和炎黄子孙责任交织在一起,鞭策着她行动。她租了150亩地。这150亩就是她自制的扁担,一边挑起她的食物梦想,一边挑起复兴农耕的梦想。

签了土地承包合同后,整个冬天张志敏都在设计规划。她没学过设计规划,她要安排生活。

古人说:“以万物自生焉则言土,以人所耕而树艺焉则言壤”。一定要留一块地不耕,让万物自生,也许有助于修复人的不妥当的耕种;

没有河流,可以挖个水塘。挖水塘的土可以堆积在水塘中央作为不耕的野地,她将水塘和不耕种的野地称为“涵养区”;

她不要单一种植,在这块地上要种各种各样的本地能种的果树、蔬菜、谷物等等,她要用这块土地为自己生产出尽可能多种的食物;

在农庄里家禽家畜是不可少的,鸡鸭鹅兔牛羊猪,都养才有趣;

为了尽量减少邻近化学农田对这片土地的污染并为了安全考虑,建筑围墙是必要的,还要种植有滤毒作用的植物做屏障;

她要以农田为家,日出而作、日落而息;她需要一些帮工,为此,她需要盖几间农舍;那块地整体是西高东低,北高南低,东南角是约3亩的大坑,可用作堆肥区;……

2002年春,她开始了农耕实践。

实践1:利用自然降水安排农事

当今世界面临的生态问题、食物安全问题、健康问题都与农业有关,因此需要换个角度看农业。张志敏在农耕实践中深深感受到农业是艺术。她说,农业是艺术,是更高超的艺术。因为农业的琴键是各种生命元素,所有元素(日月星辰、雨露霜雪、时节、水、空气、风、植物、动物、土壤、微生物等等)都是活的、变化无穷的,不用人敲击,不用人指挥,只需要人合作;在人与自然的合作的同时还有人与人的合作;人与那些自然的活的元素一起演奏出生命交响章。是和谐优美的乐章还是杂乱无章的噪音,取决于人类的世界观、价值观、审美观、自然生态观等。张志敏给农业下了新的定义:农业是人类与自然合作管理生命的艺术,是以生命欣赏的生命艺术,农业是人类生活。

张志敏成了不折不扣的“知识农人”!不同于历史上的任何农民,她不仅耕农田,而且耕心田;不仅创建农庄,而且反省三农;不仅实践农耕,而且思考农耕哲学。

十六年来,日复一日、年复一年,她每天二十四小时生活在农庄里,事事躬亲,比世世代代的农民更亲近土地、感知生命。

十六年来,白天,她管理植物、照看动物;夜晚,她读书、写作。

张志敏:案例讲述人

李凤玲:中国国际城市化发展战略研究委员会副主任、北京修实公益基金会理事长

阎迎春:深圳市中华三农慈善基金会

江智超:慈济慈善事业基金会广东地区领队

杨建平:中关村不动产商会会长 春晖兴业集团董事长

北京天福园农庄案例讲述人张志敏:天人合一 管理生命

我是北京人,城市生城市长,大学毕业后从事国际贸易,二十年。我们每年的工作任务都是“加法”,每年递增。1997年,新闻报道中美签订了农业合作协定,我就把扩大中美农产品进出口作为新的增长点。1997年,我对美出口了第一批杏鲍菇,也开始了美国水果的进口开发准备工作。2000年3月20日,中美签订了动植物检验检疫协定,第二天我就与美国佛州供货方签订了血柚进口合同。这

这是钻石级案例反映了农业回归

张老师的精神非常值得钦佩,下决心蹲守在一百多亩土地上,耕耘这么多年。这件事提起来让我觉得是个很沉重的话题,因为它涉及到土地。张老师的案例反映了一个很大的道理,就是农业的回归。

在城市化这个大课题面前,农村的人可以到城市去生活,但是人的生命离不开土地。对土地的破坏危及人们的生存,危及生命的生存,这是所有问题的所在之处。从这点出发,张老师这个案例是属于钻石级的案例。

种田就是修禅 生活就是修禅

其实,我很早就知道天福园。听张老师的分享,张老师一直强调中华农耕文明,让我想到前些年的一本书,由温铁军教授的弟子、两位从事生态农业研究的博士生翻译,富兰克林·金写的《四千年农夫》,作者曾经担任美国农业部土壤局局长,在一百多年前到远东开展农业调查研究,惊叹全世界最伟大的农业在中国。这最伟大的农业就是张老师讲的中华农耕文明的天人合一。

她告诉子孙后代怎样和自然合而为一

自从我认识城市化委员会这样的组织,我真的非常赞叹!国内从改革开放40年到现在,在不同的角落、不同的领域,都有很多人为了这个民族,为了这个国家更兴盛、更文明、更和谐而努力。

今天听了这么多专家在各种不同的领域的实践,包括新文明城市的规划,包括城市和农村怎么样协调,包括刚才张老师和大家分享的——人怎么和土地、原来生长的昆虫、原生的东西和谐相处……

城市和农村建设都要敬畏土地

今天参加城市化国际峰会,我的感触非常大。以前大都是从城市建设、城市规划、城市发展,以及城市的各种需求去讨论的,而今天讨论一天,绝大多数内容讨论的是农村问题。这说明什么?说明中国在城市化建设过程中,在发展进程中,忽略了一些问题,现在终于引起大家的重视。这个被忽略的问题再不重视的话,很有可能会在下一步残酷地拉城市化进程的后腿。因为一个巨大的群体被忽略了,一个巨大的问题没有解决。